Hauptteile eines Fischgehirns:

- Tractus olfactorius (verschaltet Impulse vom Geruchsorganorgan mit Geruchszentrum im Telencephalon (Großhirn)

- Telencephalon (Großhirn, auch Vorderhirn)

- Vorderhirn (Telencaphalon)

- Zwischenhirn (Diencephalon)

- Mittelhirn (Mesencephalon)

- Hinterhirn (Metencephalon)

- Nachhirn dass ins Rückenmark mündet (Myelencephalon)

- Bildung des Hirnstamms aus ventralen Teil von Mittel-, Hinter- und Nachhirn (vegetative Funktion und motorische Reflexzentren, Ursprung aller Gehirnnerven außer Seh- und Riechnerv )

- Bildung des Kleinhirns vom dorsalen Teil des Hinterhirns und ist relativ groß (Bewegungssteuerung und Gleichgewichtssinn)

- Mittelhirndach = Seh- und Hörzentrum

- Lage des Hypothalamus und der Epiphyse (Pinealorgan) im Zwischenhirn (Steuerungszentrum aller vegetativen Prozesse, Verhaltensweisen, Hormonregulation)

- im Vorderhirn befindet sich vor allem das Riechhirn

- Form und Größe unterscheidet sich nach Art

Evolution von Lunge und Schwimmblase

- Entwicklung eines zusätzlichen respiratorischen Epithels im Vorderdarm (Blindsack)

- besser vor Austrocknung geschützt

- kann athmosphärische Luft atmen

- Weiterentwicklung des Blindsacks zur Schwimmblase (bei Knochenfischen) und zur Lunge (bei Landwirbeltieren und Muskelflossern (als zusätzliches Atemorgan))

Schwimmblase:

-

Funktion:

- Anpassung des spezifischen Gewichts an die Wasserumgebung -> freies schweben (Vorteil im Süßgewässer aufgrund der geringen Wasserdichte und Schweben energiesparender)

- Verlagerung des Körperschwerpunktes durch füllen eines der beiden Luftsäcke durch Gas (z.B. Luft schnappen, Gassekretion/-resorption)

- Physostomen: behalten Verbindung der Luftblase zum Darm; Gasregulation durch Darm

- Physodisten:reduzieren Verbindung der Luftblase zum Darm

- Luftblase = geschlossener Luftsack und benötigt andere Machanismen zur Gasregulation (Gasresorption und Gassekretion)

- Schwimmblase von Kapillarnetz umgeben -> Füllen und Leeren der Blase mit CO2, O2 und N2 (analog Lunge)

-

Form:

- Einkammerig mit Luftgang; Vorkommen: Samlmoniden, Hecht, Aal

- Geschlossen, mit Oval und Gasdrüse; Vorkommen: Barschartige, Dorschartige, Stichling

- Zweikammerig, mit Luftgang; Vorkommen: Cypriniden

- mit 2 Luftgängen; Vorkommen: Heringe

Lunge:

-

Lungenfische:

- Form eines strukturlosen Sacks

- Lunge einfach gekammert und mit Kapillarnetz umgeben

- (zusätzliche Kiemenatmung im Wasser)

-

Amphibien:

- Einsetzen einer leichten Einfaltung der Lungenwände

- Lunge besteht aus 2 Kammern

- (zusätzliche Hautatmung)

-

Reptilien:

- starke Einfaltung der Lungenwände aufgrund höheren O2-Bedarfs durch höherer Aktivität bei warmen Temperaturen (wechselwarm)

- Wegfall der Hautatmung (Schutz der Haut vor Austrocknung durch Panzer) und Kiemenatmung (weitere Entfernung vom Wasser)

- Atmung durch erzeugen eines Unterdrucks durch Ausdehnung des Brustkorbs

-

Säugetiere

- quantitative Verbesserung der Reptilienlunge durch höhere Stoffwechselrate (höhere Aktivität)

- weitere Kammerung (Lungenlappen) der Lunge und Vergrößerung der respiratorischen Oberfläche (Lungenbläschen)

- Verzweigung der Luftröhre zu Bronchien

- Trennung von arteriellem (O2-reich) und venösem (CO2-reich) Blut durch verbesserten Blutkreislauf

- Verbesserung der Luftventilation durch Entwicklung des Zwerchfells

-

Vogellunge

- Entwicklung von Luftsäcken

- unbeweglich und nicht gelappt

- Entwicklung von Bronchien, die in zahlreichen Neben- und Parabronchien, dünnwandige Luftröhrchen und Luftkapillaren enden

- Luftstrom fließt sowohl beim ein, als auch beim ausatmen durch Lunge (höhere O2 Ausschöpfung)

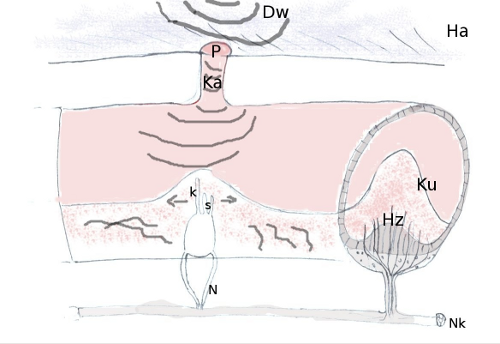

Seitenlinienorgan:

|

Dw:Druckwelle P:Pore Ka:Kanal Ha:Hautoberfläche Ku:Kupula Hz:Harzelle mit Neuromasten Nk:Nervenkanal N:Nerven k:Kinozilie s:Stereozilie |

- Sinnesorgan zur Wahrnehmung der Wasserströmung und chemischer Reize (Ortung und Erkennung von Feinden, Beute und Artgenossen =Ferntastsinn)

- Porenreihe entlang der gesamten Körperlänge beginnend hinter dem Kiemendeckel

- bestehen aus Epidermal- und Kanalneuromasten

- Neuromasten: fingerförmige mit Cilien besetzte und mit einer Gallerte (Cupula) umgebene Zellen, die durch die Haut ins Wasser ragen; am Ende der Cilien befinden sich Nervenzellen d

- urch Wasserdruckwellen wird Gallerte bewegt und Cilien in bestimmte Richtungen (je nach Reiz) gebogen

-

Besonderheiten:

- Schwarmfische ertasten Abstand und Schwimmrichtung der Nachbarfisches und Anwesenheit eventueller Feinde

- bei wandernden Fischen wurde während der Evolution das Seitenlinienorgan zu Elektrorezeptoren -> dient zur geomagnetischen Navigation am Erdmagnetfeld

- bei Haien befinden sich Elektrorezeptoren im Kopfbereich, wodurch sie selbst im Sand vergrabene Beute orten können

Szenario für den Landgang der Schädeltiere:

Selektionsdruck:

- O2-Mangel in warmen Gewässern

- Flucht vor Feinden

- Nahrungsmangel im Wasser, Nahrungsreichtum an Land

- Übervölkerung

- "Drang zur Ausbreitung"

Voraussetzungen:

- primitive Fische gingen wenigstens kurzzeitig an Land mussten an Land atmen können mussten sich etwas fortbewegen können

- -> Quastenflosser hatten fleischige Brustflossen im Gegensatz zu den Lungenfischen -> besseren Voraussetzungen an Land zu gehen -> haben sich die Vorfahren der Amphibien entwickelt

- fleischigen Brustflossen ermöglichten kurzzeitigen Landgang -> großer Vorteil herausgestellt bei der Nahrungsversorgung durch Kleinsttiere an Land

- O2-Versorgung an Land sehr schlecht (Hauptatemorgan weiterhin Kiemen)

- Lunge war nur sackartig und wenig effektiv

- CO2-Abgabe an Land großes Problem: Kiemen an Land nicht effektiv genug ->starker Selektionsdruck zur Verbesserung der CO2-Abgabe an Land -> Gesteigerte Permeabilität der Haut, Nieren schieden mehr Bicarbonat aus

- die Haut wurde aber wesentlich permeabler -> Nachteil im Wasser -> Wasser strömt in den Körper ein -> Tier drohte zu platzen an Land zu hoher Wasserverlust

- Entwicklung eines neuen Hauttyps -> für Gase relativ gut permeablel, für Wasser aber weniger (möglichst wenig Porine)

- regelmäßiger Wechsel zwischen den Medien

- verbesserte Ventilation der Lunge

- -> Amphibien entwickelten drei Atmungsorgane: Kiemen, Lungen, Haut

- Stickstoffausscheidung bei Fischen im Wasser über Kiemen in Form von NH3 NH3 sehr giftig -> keine Abgabe über Lunge oder Haut möglich

- -> Ausscheidung verschiedener Aminosäuren über die Nieren -> Exkretion in Form von Harnstoff (aus CO2 und NH3 wird in Leber Harnstoff synthetisiert, über Niere ausgeschieden)

- Amphibien auf nahe Gewässer angewiesen; Wechsel zwischen Land- und Wasseraufenthalt

- Schwerkraft -> Stabilität der fleischigen Brustflossen gering -> weitere Entwicklung führte zur Stabilisierung

weitere Probleme:

- Austrocknung

- neuartige Feinde

- eingeschränkte Sehfähigkeit

- Seitenlinienorgan fällt für die Orientierung an Land aus

- An eine Fortpflanzung an Land war bei den ersten Amphibien nicht zu denken